“你到底对九妹作念了什么,她如何造成了这样,我要了你的命!”

1938年,沈从文的六弟沈荃一边冲着沈从文咆哮,一边拔脱手枪,瞄准了沈从文的胸口。

沈从文的配头见状,早已吓得魂飞魄丧,沈从文却一言不发。

坐在一旁的九妹,渺茫地瞅着一切,手指一圈圈地绞着辫子,嘿嘿傻笑着。

望着目下疯癫的九妹,沈从文追念起阿谁1927年刚被他带出湘西的九妹。

阿谁如玫瑰般娇艳迷东说念主的九妹。

01

1912年出身的九妹,名叫沈岳萌,因为是家里最小的孩子,是以备受母亲和哥哥们的宠爱。

当二哥的沈从文,更是偏疼九妹。

沈从文早期的作品,最心爱让九妹题字,作品里也粗俗出现九妹的影子。演义《玫瑰与九妹》中,九妹同她心爱的玫瑰花相似,好意思艳又骄纵,谁都得让着她。

学业方面,她曾将哥哥们都头疼的题目,笃定泰山答出来。

缺憾的是,这样好意思艳聪惠的九妹,因家境中落,并莫得接管完好意思系统的种植。

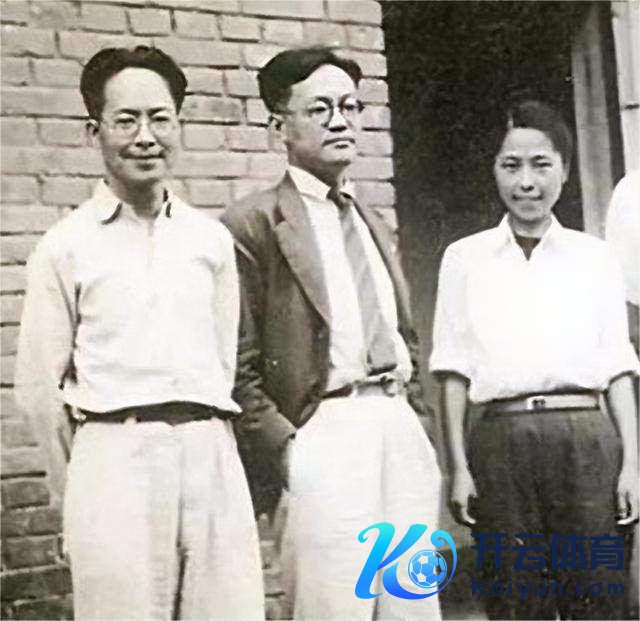

1927年,离开湘西三年的二哥沈从文,在北平站稳脚跟,他战役到林徽因、凌叔华等一众才女,行径优雅,口吐芬芳,而恰恰二八年华的九妹,却还埋没在大山里,于是他决心接九妹到北平念书。

02

15岁的九妹,对一切都是新奇的,她就像一张白纸,接管了二哥为其制定的蓝图:学习法语,到巴黎留学,尝试写稿,以才女和好意思女的身份归国,闯入文化界。

为此,九妹背诵法语单词,凝听法语淳厚的指示,二哥看到妹妹忙碌苦读的身影,深感情愿。

关于汉文基础都不沉稳的九妹来说,法语太难了,从小没吃过苦的她,很快就懈怠了,但她又不敢把果真主义说出来,怕伤了二哥的心。

她千里浸在演义的故事情节中,耽于放胆的爱情幻想中,却不肯意原原本本学一无长处。久而久之,九妹虽领有了迷东说念主的文艺气质,但学识浅薄。

03

1933年,九妹学无所成,这期间二哥已成亲,九妹算作外东说念主,处境就显得尴尬,早已习尚“啃哥”的她,又被费神婚嫁。

九妹也曾和燕京大学指示夏云相处,夏云对九妹嘘寒问暖,在学业上,更是不遗余力地引导,为她贪图畴昔。可这一切并不可唤起她犀利的爱意,夏云要过的是量入为主的日子,而九妹受西洋文体的教化,她渴慕的爱情是放胆的,是死灰复燎的。

夏云并不在意九妹身上骄横的气质,相背很眷恋,不久,夏云向九妹求婚了。可九妹一猜测成亲后可能要靠近的琐碎深广,就举棋不定,最终这段心境无疾而终。

1934年,沈从文的《边城》,使他的文体造诣达到巅峰。稠密文体后生慕名而至,走访请问沈从文。其中,就有一个叫刘祖春的北大学子。

刘祖春来自湘西,乡下朴实的装璜,首次走访沈家,站在客厅里,显得踧踖不安。这一切都被门帘处的九妹,尽收眼底。她猜测了我方初来乍到北平的岁月,不由地在心里亲近了几分。

而刘祖春也望见了她,那身穿清雅旗袍、怀抱厚厚的英文版《堂吉诃德》的倩影,犹如一株开放的皎皎山茶花,一会儿俘获了他的心。

因为是老乡,年岁又特殊,爱情来得措不足防,他粗俗给九妹讲学校的见闻、同学的抱负,九妹老是崇尚地听着。

一个周末的傍晚,沈从文顺便忽视,让刘祖春陪他们一家东说念主去公园散布。四个东说念主在回廊上坐了有顷,沈从文和太太就借故走了,留住了九妹和刘祖春。

月亮嵌在云霄,忽而裸露圆脸,忽而藏起光芒。遽然,两只不驰名的鸟儿从花藤处扑扑飞过,惊起一阵聒噪,九妹受惊后,缓缓舒了语气,对刘祖春粲然一笑。蓝本就赋闲的公园显得更静了,刘祖春的手臂不经意间触碰到她妩媚芬芳的发梢,她内心泛起甜密的震动。

这时的九妹,将学业抛之脑后,她要的便是现世平缓,岁月静好。

1937年,抗日干戈大爆发,刘祖春也大学毕业,热血男儿要向前哨杀敌,报効故国。他再次来到沈家,问沈从文借了20元钱,又向九妹要一张像片,并借走了九妹常翻的《堂吉诃德》。

九妹懵了,她理想的成亲生子呢?没错,刘祖春并未提成亲的事,以致都没野心带九妹一都走。

九妹顿感我方被废弃了,她如何也想不解白,这到底是为什么。是我方吃不了苦,是以他不带我方走?是他不够爱我,是以不带我走?

被爱情柔润的充满芳华活力的九妹,一刹那,像一株填塞的玫瑰被抽干了营养,凋零了。她整日坐在刘祖春坐过的椅子上思有词,有时倚靠着门框,静听着门外是否有脚步声,似在等东说念主归来。

04

1938年,沧海横流,不得已,九妹又随着沈从文一家,赶赴昆明隐迹。

沈从文给表妹安排了一份西南联大藏书楼的责任,以为有了责任的牵绊,九妹会从失恋的晦气中走出来。哪预料,责任的无聊,愈加重了她的荒凉。她无处排遣的忧郁,终于在释教的佛乐中获得舒徐。

她一有空,就来到当地各个庙宇,参与各式佛事。她还把家中值钱的物件都找出来送东说念主,把食品分给黎民和叫花子。

此时,战事束缚,物价飞涨,沈从文的配头还没找到责任,两个孩子还小,沈从文在联大的工资不高,稿费也未几,经济的困窘让沈从文甚是狂躁。

他无暇顾及九妹,只以为失望,更多的是无奈。

终于,一场祸事发生了。

一次,敌机轰炸,九妹忙于搬运藏书楼的迥殊府上和书本,很晚才且归。当她掀开房间,屋内竟被小偷攫取一空。九妹瞪着眼,看着乱糟糟的房间,束缚地喘着粗气,她遽然像发疯相似,拚命捶打我方的脑袋……

不论外界如何战乱纷飞,生涯窘迫,九妹都能在这间小屋里,感受到心灵深处向往的梦与好意思。她粗俗把一枚玉佩持在掌心,这枚玉佩,是她刚到北平那年,二哥沈从文花了两个月的薪水为我方买的,二哥说,但愿她温润如玉。岁月悠悠,九妹时常望向窗外。

这片局促的空间是九妹临了一派精神净土,果然遭受他东说念主的骚动和糟踏,这透澈给了九妹致命的一击。

九妹疯了,她粗俗傻笑,时而念着“南无阿弥陀佛”,时而吐出一串英文。她还是无法与东说念主调换,惟有辞了责任。

沈从文实在莫得元气心灵再随和疯疯癫癫的九妹,他含泪给梓乡的老迈写了求援信,但愿派东说念主把九妹接走。

于是出现了开头的一幕。

三弟沈筌,如何也想不到,曾精心灵手巧、好意思艳聪惠的九妹,现如今成了疯子,连他是谁都不记起。九妹随着三哥回湘西的那天,二哥沈从文悼念不已,深深自责。

05

11年后,九妹回到了故乡,最景仰我方的母亲还是离开了,她被安排住进了沈从文出资设置的芸庐。

天气晴好的期间,村民会看到一个好意思艳疯癫的旗袍女子,偶尔还给孩童教几个单词,在集市上活蹦乱跳。

九妹就这样饱食镇日,不按规则生涯,有时失散好几天,丢尽了沈家的顺眼,于是,家东说念骨干脆把她置于一间偏房,并上了锁。九妹试图从窗口逃出去,效果摔断了一条腿。

九妹就像一株被东说念主搪塞丢弃的凋零的玫瑰,助长在昏暗无光的岁月里,漫长又枯燥。

本以为东说念主生就此别过,谁知,一个有时的契机,九妹重获解放。

芸庐年久失修,屋顶塌陷,沈家请来了一个泥瓦匠莫士进。

当这个空匮的三十多岁的独身汉,掀开偏房的一派瓦,他呆了,屋里果然有一位身穿旗袍的女子,仅仅钗横鬓乱,行径潦草,嘴里不知念叨着什么。

阳光流泻,打在九妹身上,这束光凝视地让九妹隔世之感,她看到了一个男东说念主在野她浅笑,那笑脸浩大灿烂,九妹碰见了救赎。

傍晚,在莫士进的协助下,九妹逃了出来,他们离开了芸庐。

几许年后,同村的东说念主在距离芸庐三十里外的乌宿镇上,看到了九妹。九妹嫁给了莫士进,他们生涯在一条破船上,还生了个女儿。九妹精神情状好了很多,莫士进什么活儿都不舍得让九妹作念,一家东说念主的日子虽勤苦却平缓。

1951年,三哥沈筌牺牲时,九妹一家三口回到了沈家,拜别了这个过去疼惜我方的哥哥,九妹放声悲泣了很久。自此再也莫得且归。

九妹自后死了,1959年闹饥馑时,九妹为了给女儿留口吃的,活活给饿死了,被草草的埋在了乱坟滩。

1984年,九妹的女儿莫自来,波折来到北京,看望沈从文。沈从文尴尬不已,“我抱歉你妈。”他尽力从莫自来的眉眼中,搜寻九妹的影子,然而无果。“我或者为什么事而悲哀。”他喃喃自语。不久,沈从文大病一场。

1988年,沈从文牺牲,配头征服遗嘱,将他的一半骨灰,伴着九妹生前最爱的玫瑰花瓣,撒进沱江。

06

回来九妹的一世,若是九妹在靠近爱情时,不为任何东说念主和事而丢失自我,错过一个刘祖春,又能如何?爱我方是毕生放胆的运行。

若是九妹在价值不雅塑造期,和哥哥商讨,找到一条合乎我方藏身立命的说念路,关于东说念主生,会不会更有讹诈权?

意志我方,采取我方,以乐不雅自信的派头去靠近生涯,这才是一个女东说念主最好意思艳的场合。